Vor wenigen Jahrzehnten galt Asbest als Wundermaterial: Es ist hitzebeständig, isolierend, robust und günstig. Dementsprechend wurde es auch überall verbaut, in Fussböden, Fassaden, Heizungsrohren, teils sogar in Textilien oder Autoteilen.

So auch 1984 in der Eishalle in Dübendorf. Der Sanitär, der die Umkleidekabinen mit Platten verkleidete, mischte dem Kleber Asbest bei, um die Haltbarkeit zu erhöhen. «Heute weiss man, dass das gar nichts gebracht hat», sagt Ivan Babic, Geschäftsführer der BIGS AG, eines auf Altlasten- und Schadstoffsanierungen spezialisiertes Unternehmen.

Unsichtbare Gefahr

Asbest ist ein Sammelbegriff für Mineralfasern. Es kommt in Gesteinen vor. In der Schweiz wurde der Stoff seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts im Hochbau verwendet.

Asbest ist aber krebserregend. Schon geringe Mengen von eingeatmetem Asbeststaub können bei den Betroffenen zu schweren Lungenerkrankungen führen. Deshalb ist der Stoff seit 1989 verboten. Restbestände wurden aber noch bis 1993 verbaut.

Wegen der gesundheitlichen Gefahren müssen Gebäude, in denen Asbest verbaut wurde, saniert werden. Für das Projekt in der Eishalle ist heute die Firma von Babic zuständig. Für die Sanierung wird ein grosser Aufwand betrieben. Babic erklärt: «Der kleine Umkleideraum wird mit Folie möglichst dicht abgeklebt. Eine Maschine saugt ausserhalb des Gebäudes Luft an und erzeugt in der geschlossenen Zone einen Unterdruck.» Das verhindere, dass kontaminierte Luft nach draussen gelange.

Ausserhalb der geschlossenen Zone, im Gang, steht ein Mitarbeiter. «Um den Unterdruck zu überwachen, hat er ständig ein Auge auf den Messschreiber», sagt Babic. «Falls es ein Leck in der Schutzzone oder Probleme mit den Arbeitern im Inneren gibt, können wir durch die externe Überwachung viel schneller reagieren.» Auch nachts sei immer ein Arbeiter in Bereitschaft. Er werde alarmiert, wenn der Unterdruck zu stark sinke. «Dann müssen wir innert einer Stunde das Problem beheben.»

Schwitzende, schweigende Mitarbeiter

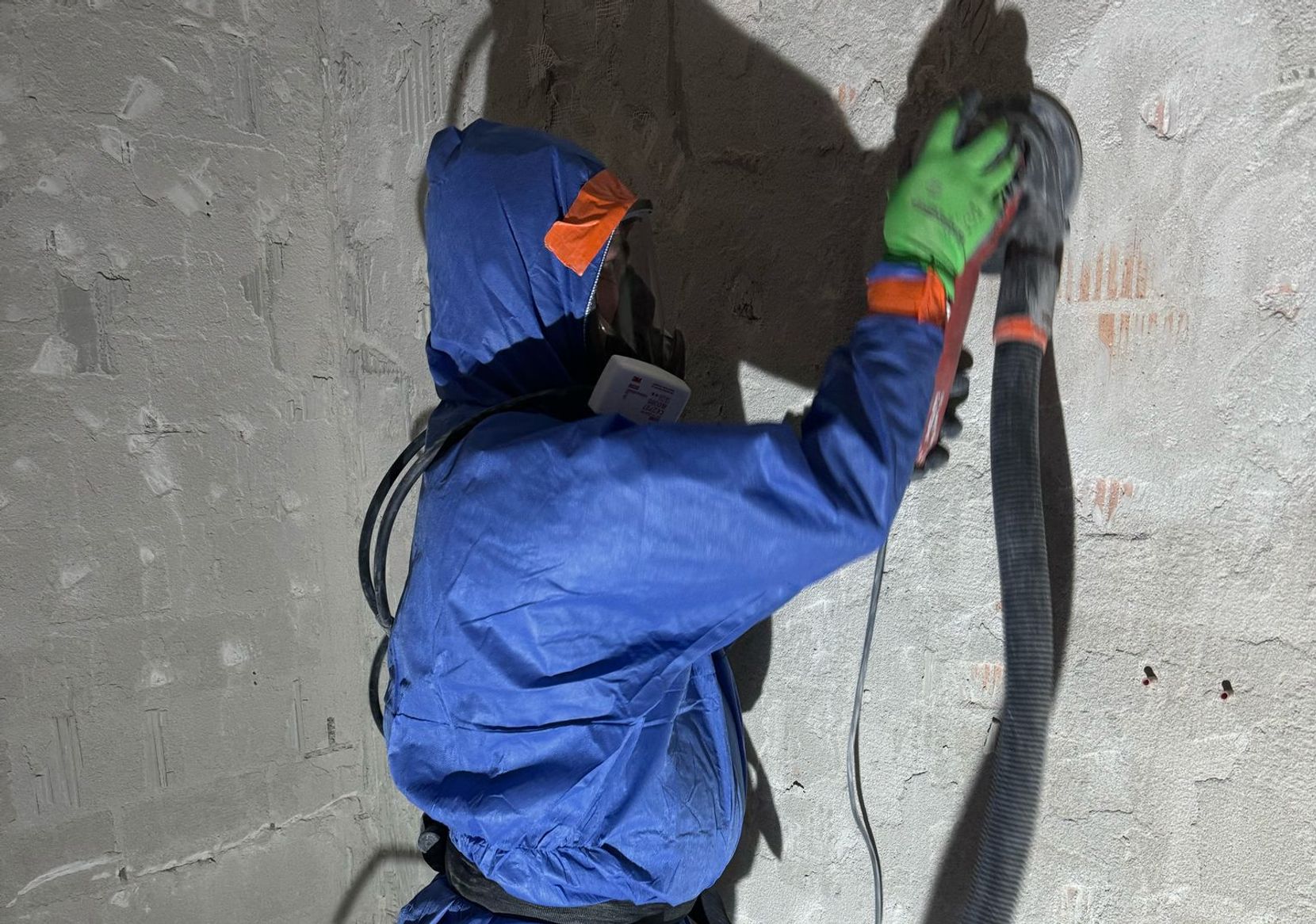

Während der eine Mitarbeiter draussen überwacht, arbeiten drei Männer in der Schutzzone. Sie tragen Ganzkörperschutzanzüge und Gesichtsmasken, über die ihnen von aussen Luft zugeführt wird. «Sie sprechen nicht miteinander, das ist zu anstrengend», sagt Babic. Bevor sie überhaupt arbeiten dürften, müssten sie sich alle zwei Jahre einem Eignungstest unterziehen, um ihre Lungenkapazität und ihre körperliche Fitness zu prüfen.

Unter dem Anzug tragen die Arbeiter nur ihre Unterhosen. Denn: «Man schwitzt in dem Anzug mehr als normal», sagt Babic. Das sei aber auch ein Vorteil, weil der Schweiss den Papieranzug weicher mache. «Dadurch fühlt er sich auf der Haut nicht mehr so unangenehm an. Der Anzug ist nämlich nicht aus Plüsch.»

In dieser Kleidung spitzen sie die Platten von den Umkleidewänden ab und entfernen dann den Kleber mit der Schleifmaschine. Das machen sie für maximal zwei Stunden am Stück, sechs Stunden am Tag. Das ist so vorgeschrieben. «Sie gehen jeweils für mindestens 30 Minuten in die Schutzzone, damit sich der Aufwand lohnt», sagt Babic. Mit Aufwand meint er vor allem den Prozess des Verlassens der Schutzzone, der etwa 15 Minuten dauert.

Kein schneller Abgang

Der Ausgang ist nämlich eine Dekontaminationsschleuse, die vor der Schutzzone aufgebaut wird. Die Schleuse ist in vier Kabinen aufgeteilt. Babic erklärt den Ablauf: «In der ersten Kammer saugt der Arbeiter seinen Anzug ab, um Asbestfasern zu entfernen.» In der zweiten Kammer entledige er sich dann seines Anzugs.

Dieser wird zusammen mit dem asbesthaltigen Bauschutt zunächst in reissfeste Säcke und danach in Plastiksäcke verpackt und abtransportiert. «Die Säcke werden dann in einer Typ-E-Deponie entsorgt», erklärt Babic. Dort werden Abfälle mit dem höchsten Gefährdungspotenzial weggeworfen. «Die Säcke kommen in grundwasserüberwachte Gruben und werden mit einer Flüssigkeit übergossen, die den Plastik innerhalb von 30 Jahren auflöst.» Zurück bleibe nur das Asbest.

Nach der zweiten Kammer geht dann der Arbeiter, jetzt nur noch mit Gummistiefeln, Unterhose und Maske bekleidet, in die dritte Kammer. Dort zieht er die letzten Kleider und die Schuhe aus und duscht sich mitsamt der Maske, bevor er sie auszieht und separat wäscht. In der vierten Kammer zieht er schliesslich seine Kleider wieder an.

100-mal lüften

Wenn die Arbeiter mit der Sanierung fertig seien, werde der Raum abgesaugt, erklärt Babic. Der Staubsauger filtert die Asbestfasern aus der Luft. Anschliessend werde jede Oberfläche mit einem nassen Lumpen gereinigt. «Das bindet die Fasern.» Im letzten Schritt wird der Raum so lange maschinell gelüftet, bis die Raumluft 100-mal gewechselt wurde. Und damit ist die Arbeit der BIGS AG beendet.

«Bevor der Raum freigegeben werden kann, filtert ein unabhängiges Messinstitut noch einmal acht Stunden die Luft im Raum.» Der Filter wird dann im Labor auf Asbestrückstände geprüft. Erst wenn das Institut grünes Licht gibt, kann der Raum wieder ohne Schutzbekleidung betreten werden.

Seine Arbeiter seien durch ihre Tätigkeit nicht krankheitsgefährdet. «Wenn das Reglement der Behörden befolgt wird, wird das Risiko auf ein Minimum beschränkt.»

Auch vor der Sanierung sei das Betreten der Umkleidekabinen trotz dem Asbest unbedenklich gewesen, erklärt Babic. «Die Asbestfasern werden erst bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt.» Zum Beispiel durch Schleifen oder Bohren.

Die Gefahr einer Kontaminierung ist nun nach der Sanierung nicht mehr vorhanden. In nur wenigen Tagen werden wieder Kinder und Sportler die Umkleidekabinen in der Eishalle bevölkern.