Die Fram2-Mission hat Schweizer Spitzenforschung ins Weltall befördert und ist nun erfolgreich abgeschlossen. Die menschlichen Immunzellen, die Ende März 2025 auf der ersten privaten nicht-amerikanischen Raumfahrtmission mitflogen, werden bereits im Labor im Hangar 4 der Universität Zürich ausgewertet. Ein faszinierender Einblick in die Herausforderungen der Weltraumbiologie und den wissenschaftlichen Einfallsreichtum.

Wissenschaft im Miniaturformat: Das Weltraumexperiment aus der Schweiz

Für Dr. Cora Thiel, die Vizedirektorin am Institut für Raumfahrtmedizin der Universität Zürich und leitende Forscherin in der Gruppe von Professor Oliver Ullrich, war die Fram2-Mission trotz ihrer riesigen Erfahrung eine besondere Herausforderung. Als eine der weltweit erfahrensten Weltraumbiologinnen hat sie bereits an neun ISS-Missionen, acht suborbitalen Raketenmissionen und zahllosen Parabelflügen teilgenommen. Doch diesmal blieben ihr nur fünf Monate zur Vorbereitung – ein extrem knappes Zeitfenster für ein Weltraumexperiment.

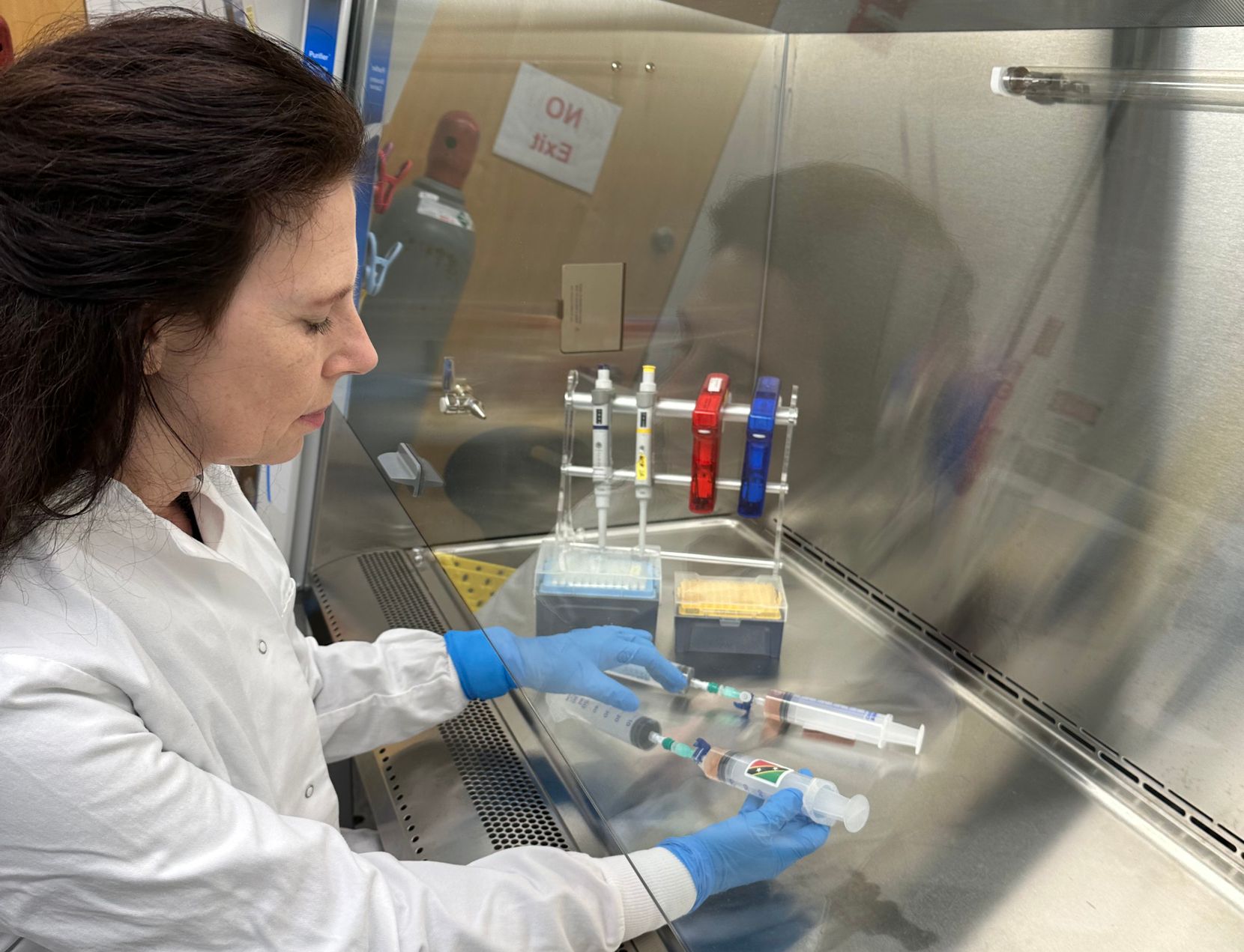

Die grösste Herausforderung: Die enge Crew-Dragon-Kapsel bot keinerlei Infrastruktur für komplexe elektronisch gesteuerte zellbiologische Experimente. Thiel musste ein kompaktes System entwickeln, das weder Strom noch Wartung benötigt und von Astronauten ohne biologische Vorkenntnisse bedient werden kann. Das Ergebnis war ein cleveres Spritzensystem mit Drehschalter.

600 Tests für das perfekte Experiment

Der Weg zum Erfolg war gepflastert mit Herausforderungen. Die Zellen mussten mehrere Tage in den Spritzen überleben können – in einem grossen Temperaturschwankungsbereich, ohne Fütterung und ohne Entfernung ihrer schädlichen Stoffwechselprodukte. Jede Kontamination hätte das Experiment ruiniert.

Über 600 Versuche führte Thiels Team durch, bis alle Komponenten des Experiments so eingestellt waren, dass die Immunzellen trotz den unüblichen Rahmenbedingungen in bester Verfassung waren. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Svantje Tauber und der Berner Medizinstudentin Anna Zimmermann testete Thiel verschiedenste Zell- und Nährstoffkonzentrationen sowie Hilfsstoffe im Labor des UZH Space Hubs am Innovationspark.

Als das Team schliesslich zum Kennedy Space Center nach Florida reiste, war es auf alle Eventualitäten vorbereitet. Thiel bereitete im Labor am Kennedy Space Center Zellkulturen für zehn mögliche Raketenstarts vor – denn in der Raumfahrt sind Startverschiebungen an der Tagesordnung. Für aussagekräftige Ergebnisse war es entscheidend, dass sich die Zellen zum Auslösungszeitpunkt des Experiments im optimalen Zustand befanden.

Das «Space Genomics»-Experiment verspricht wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die Schwerelosigkeit unser Immunsystem beeinflusst – Wissen, das nicht nur für zukünftige Raumfahrtmissionen, sondern auch für die Medizin auf der Erde von grossem Interesse sein könnte.

Der Space Blog berichtet über die Weltraum- und Aviatikprojekte des Center for Space and Aviation Switzerland and Liechtenstein, das im Hangar 4 auf dem Innovationspark Dübendorf angesiedelt ist. Weitere Informationen zu den beteiligten Institutionen gibt es hier.